Экономический принцип XIX века объясняет, почему оптимизация облачных расходов увеличивает, а не уменьшает общие расходы на ИТ, предлагая стратегические подходы к максимизации ценности, пишет на портале InformationWeek Скотт Селлерс, соучредитель и генеральный директор Azul.

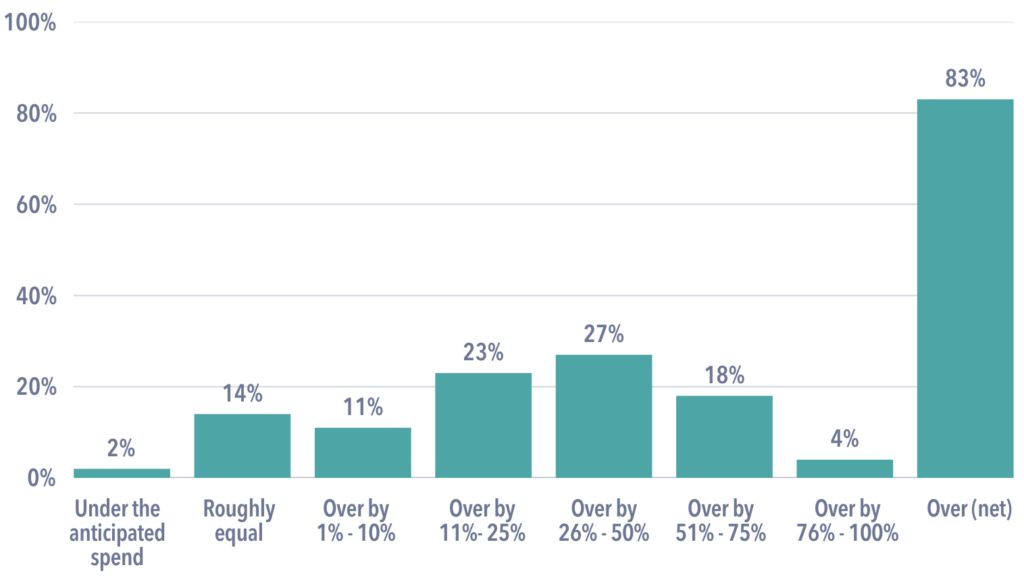

Счета за облачные услуги, которые постоянно превышают бюджетные прогнозы, стали новой нормой для корпоративных технологических руководителей. Несмотря на активные усилия по оптимизации расходов, 83% организаций тратят на облачные сервисы больше, чем предполагалось, — при этом средний перерасход достигает ошеломляющих 30%. Эта устойчивая тенденция не является ошибкой управления или прогнозирования. Это проявление экономического принципа

Когда эффективность ускоряет потребление: возрождение парадокса Джевонса

В 1865 г., во время промышленной революции, британский экономист Уильям Стэнли Джевонс заметил нечто противоречащее здравому смыслу. По мере повышения эффективности паровых двигателей, работающих на угле, общее потребление угля резко росло, а не сокращалось. Это стало известно как «парадокс Джевонса»: когда технический прогресс повышает эффективность использования ресурсов, мы в конечном итоге потребляем их больше, а не меньше, как может показаться на первый взгляд.

Сегодня мы наблюдаем тот же парадокс, разворачивающийся в сфере корпоративных облачных вычислений, но с еще большей интенсивностью.

Доказательства: что 300 CIO рассказали об экономике облаков

В нашем недавнем опросе 300 корпоративных CIO мы обнаружили убедительные доказательства парадокса Джевонса в действии. С одной стороны, 80% организаций сообщают об экономии средств при развертывании облачных решений по сравнению с традиционными локальными альтернативами. С другой, расширение использования облачной инфраструктуры стало для CIO сложной задачей в плане управления расходами. 83% респондентов заявили, что их расходы на облачную инфраструктуру и приложения превышают ожидаемые. В среднем, фактические расходы организаций на облачную инфраструктуру и приложения на 30% превышают ожидаемые. 4% значительно превышают свои облачные бюджеты. И только 2% организаций уложились в бюджет.

Это противоречие отнюдь не теория. Один CIO из финансовой сферы рассказал, что снизил затраты на транзакцию на 42% благодаря миграции в облако, при этом его общие расходы на облако удвоились за три года, поскольку они обрабатывают значительно больше транзакций и запускают в облаке сервисы, которые раньше были невозможны.

Почему облако усиливает парадокс: две ускоряющие силы

Две мощных фактора современных облачных сред усиливают этот парадокс сильнее, чем мог себе представить Джевонс:

- Трансформация экономической эффективности. Облачные ресурсы становятся все более доступными в расчете на единицу. То, что раньше требовало от компании миллионных инвестиций в локальное оборудование, амортизируемое в течение пяти лет, теперь превращается в гибкие операционные расходы, которые можно масштабировать в соответствии с потребностями бизнеса. Стоимость облачной инфраструктуры продолжает снижаться: согласно отчету 451 Research «Cloud Price Quarterly, Q1 2025», индекс цен на облачные ресурсы показал, что в I квартале 2025 г. цены на услуги по требованию резко упали на ряд инфраструктурных ресурсов, что соответствует долгосрочным тенденциям. Например, цены на системы хранения баз данных снизились почти на 25% по сравнению с предыдущим кварталом, а на базы данных NoSQL — на 40%. Эта общая дефляционная тенденция отражает продолжающуюся гонку за снижением удельной стоимости.

- Гибкость потребления. В отличие от первоначального сценария Джевонса, сосредоточенного исключительно на экономической эффективности, облачные вычисления обеспечивают беспрецедентную скорость развертывания. Когда появлялась новая рыночная возможность в дооблачных средах, ИТ-отделы тратили месяцы на закупку и настройку оборудования. Сегодня команды разработчиков внедряют новые возможности за считанные минуты.

«До появления облака запуск новой платформы клиентской аналитики занимал шесть месяцев и требовал семизначного бюджета. Теперь мои команды могут экспериментировать с новыми сервисами, тратя лишь тысячи долларов в месяц и масштабируя только то, что работает. Мы получаем значительно больше ценности, но в целом тратим больше», — рассказал один CIO из сферы розничной торговли.

От контроля затрат к созданию ценности: задача руководителя

Как технологический руководитель, я вижу, как этот парадокс разыгрывается в нашей отрасли. Бизнес- и ИТ-руководители регулярно запускают новые облачные сервисы и играют в «бей крота» с неожиданными скачками затрат по мере ускорения инноваций. Разница между организациями, которые испытывают трудности с экономикой облака, и теми, кто процветает, заключается не в сокращении расходов, а в создании большей бизнес-ценности с каждого потраченного доллара.

Это объясняет, почему 56% CIO сообщают, что их генеральные директора и советы директоров поддерживают текущий уровень облачных расходов и одобрили бы дальнейшее увеличение, в то время как 43% проявляют обеспокоенность. Руководители, которые понимают этот парадокс, признают, что оптимизация ради минимизации расходов часто означает отказ от инноваций и конкурентных преимуществ.

Стратегические подходы: выход за рамки базовой оптимизации затрат

Хотя парадокс Джевонса объясняет наблюдаемую нами тенденцию, он не означает, что организации должны просто мириться с неконтролируемыми расходами на облако. Наиболее успешные предприятия внедряют сложные подходы, которые сочетают оптимизацию с инновациями:

- Внедрение бизнес-согласованной практики FinOps: переход от технических метрик к бизнес-результатам. Одна компания, работающая в сфере медицинских технологий, не просто отслеживает облачные затраты на инстанс — она измеряет стоимость обслуживания каждого пациента и доход на каждый потраченный доллар в облаке.

- Оптимизация эффективности приложений: выход за рамки инфраструктуры. Большинство предприятий сосредоточены только на выборе оптимального размера инстансов или закупке резервных мощностей, упуская дополнительные возможности. В то же время мы видим, как организации дополнительно сокращают потребление облачных вычислительных ресурсов на 50% за счет оптимизации сред выполнения приложений, особенно для рабочих нагрузок Java, которые лежат в основе большинства корпоративных приложений.

- Повышение экономической грамотности разработчиков: многие организации обнаруживают, что разработчики непреднамеренно создают дорогостоящие архитектуры. Одна финансовая компания внедрила подход «спецификации материалов» («bill of materials»), при котором команды прогнозируют необходимые облачные ресурсы до развертывания, что обеспечивает подотчетность без ограничения инноваций.

- Внедрение непрерывной оптимизации: облачная экономика — не одноразовая. Одно предприятие ритейла внедрило автоматизированный мониторинг, который оповещает об отклонении структуры расходов от ожидаемых бизнес-показателей, что позволяет им быстро выявлять как неэффективные расходы, так и непредвиденные бизнес-возможности.

Будущее облачной экономики: что необходимо понимать руководителям

По мере экспоненциального роста рабочих нагрузок искусственного интеллекта и аналогичного ускорения внедрения корпоративных облачных технологий, ожидается, что парадокс Джевонса проявится еще более активно. Организации, внедряющие сегодня решения на основе генеративного ИИ, сообщают о росте вычислительных потребностей темпами, затмевающими любую предыдущую технологическую волну. CIO, которые добьются успеха в этой среде, — это не те, кто сосредоточен на сокращении затрат, а те, кто максимизирует бизнес-ценность инвестиций в облако.

Процветающие предприятия перейдут от отношения к облаку как к технологическим расходам к его использованию в качестве бизнес-акселератора с измеримой окупаемостью инвестиций. Обсуждения на уровне совета директоров должны перейти от вопроса «Как сократить расходы на облако?» к вопросу «Как максимизировать бизнес-ценность, генерируемую каждым долларом, вложенным в облако?». В конце концов, в современном мире постоянно меняющихся технологий цель состоит не в том, чтобы меньше использовать облако, а в том, чтобы извлекать из него больше пользы.