С течением времени крупные компании финансового рынка неизбежно обрастают множеством разрозненных, часто запутанных и не всегда эффективных процессов. То, что вчера служило движущей силой, сегодня выступает тормозом для развития. В таких условиях нужны профессионалы, которые выходят за рамки простого анализа цифр и способны увидеть всю систему в целом, а затем выявить в ней точки роста и оптимизации.

Именно таким экспертом является Антон Багин. Его опыт работы в ведущих финансовых структурах, включая Сбербанк и Bereke Bank, наглядно демонстрирует, как с помощью Data Science можно «распутывать» самые сложные операционные узлы — от логистических цепочек и производственных процессов до внутренних IT-систем.

Антон, Вы много лет трудитесь в ведущих финансовых структурах и не раз брались за задачи, далеко выходящие за рамки привычного Data Science. Правильно ли будет сказать, что Ваша миссия заключается в упорядочивании чрезмерно сложных и разрозненных систем при помощи данных?

Безусловно. Моя работа всегда лежала на пересечении технологий и масштабных бизнес-процессов — и именно здесь лежит ключ к масштабированию. В крупных организациях часто встречаются целые участки операций, которые исторически велись вручную или через разрозненные, локальные инструменты. Моя цель — погрузиться в эту, казалось бы, хаотичную среду, разобрать её на составляющие и на базе данных выстроить единую, прозрачную и управляемую систему. Это можно назвать реконструкцией процессов на основе данных.

Ваш проект по оптимизации производства и логистики банковских карт в Сбербанке действительно один из самых масштабных и уникальных для банковской сферы: по сути, он ближе к полномасштабной промышленной задаче, чем к привычным для банка процессам. С какой степенью сложности Вы столкнулись, когда приступили к работе ?

Сложность оказалась выдающейся. Представьте восемь производственных центров, разбросанных от Москвы до Хабаровска, каждый со своими техническими и организационными особенностями. При этом мы выпускали свыше 130 различных видов карт, объемы тиражей которых могли резко меняться. На это влияли как спонтанные рыночные колебания, так и всплески спроса, связанные с маркетинговыми акциями и запуском новых продуктов. Эти изменения приходилось оперативно учитывать в расчетах, чтобы не допустить дефицита материалов, срыва сроков или простоя оборудования. До изменений вся планировка велась вручную в Excel — огромные затраты времени и серьезные риски: от ошибок при расчете потребностей в материалах до срывов сроков доставки. Существующая система работала на пределе и не предполагала дальнейшего расширения. Пришлось выстраивать весь процесс с нуля, поскольку в банке просто не было готовых аналогов, на которые можно было опереться. Наше подразделение занималось уникальной для банковской сферы задачей — полномасштабным промышленным производством. В отличие от большинства подразделений, где преобладает работа с цифровыми и финансовыми потоками, мы фактически управляли заводами, выпускающими физический продукт. В рамках банка не существовало сопоставимых процессов, которые можно было бы взять за основу.

Внедрению таких масштабных систем нередко сопутствует сопротивление персонала. Как Вам как руководителю проекта удавалось справляться с этими барьерами и и обеспечивать, чтобы прозрачность и предсказуемость процессов росла благодаря вашему руководству командой?

Это, пожалуй, самый важный и одновременно непростой вопрос. Часто бывает легче разрешить чисто технические задачи, чем изменить устоявшиеся шаблоны мышления. Я выстроил подход по нескольким принципам. Основное взаимодействие шло онлайн: мы проводили регулярные видеозвонки с площадками, устраивали сессии обсуждений с демонстрацией решений, собирали обратную связь в структурированном виде. Команды с производств тоже подключались к нам — в том числе технические специалисты, чтобы сразу понять детали. При этом бывали и очные выезды, особенно на ключевых этапах — например, при демонстрации MVP или обсуждении особенностей логистики. Такой подход позволял максимально учитывать уязвимые места и включать нюансы их работы в процесс. Во-вторых, мы не предлагали «готовый» продукт сверху, а сразу запускали минимальный жизнеспособный прототип, демонстрировали его на конкретных примерах и оперативно собирали обратную связь. Постепенно сотрудники сами убедились, что рутинная нагрузка снижается, а прозрачность и предсказуемость процессов растёт. И главное — мы показывали, что не устраняем их экспертность, а, наоборот, наделяем более мощным инструментом для принятия решений, позволяющим сосредоточиться на более важной и творческой работе. Добиться этого удалось только благодаря масштабной организационной и коммуникационной работе.

Ваш проект по централизации локальных средств автоматизации в Сбербанке привлекает не меньше внимания экспертов в индустрии. Это характерная «болезнь роста» для крупных организаций. Чем именно Вы занимались в этом процессе, который, по сути, требовал не только глубоких технических знаний, но и умения вести переговоры?

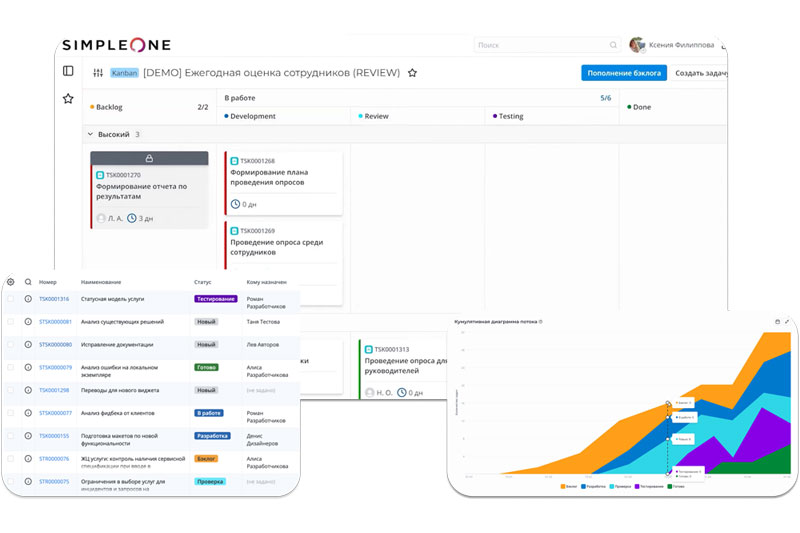

Совершенно верно. На каждой из восьми производственных площадок за годы сформировалась своя уникальная экосистема IT-решений для автоматизации. Эти системы, созданные на разных технологиях, отлично справлялись с локальными задачами, но при попытке объединить их в единую сеть возникали серьезные риски и сложности интеграции. Я сочетал в себе функции менеджера проектов, архитектора и дипломата: сначала оценивал всю разновидность систем, а затем вместе с командами на местах и центральными подразделениями IT и безопасности разрабатывал общие стандарты. В процессе приходилось отстаивать свои предложения, подробно объяснять логику и искать компромиссы. Например, убеждал руководство в том, что типовой централизованный инструмент не всегда подходит для наших производственных сценариев, и добивался утверждения согласованных исключений. В итоге работа сводилась к тому, чтобы согласовать интересы множества участников и обеспечить главные цели: прозрачность, управляемость и безопасность всех процессов.

Сегодня Вы работаете в Bereke Bank — одном из самых надежных банков Казахстана с более чем полумиллионом клиентов и капиталом свыше 150 млрд тенге. Благодаря Вашей экспертности и опыту реализации масштабных проектов в Сбере Вас пригласили на эту позицию, чтобы участвовать в сложнейших трансформационных процессах банка. Как Ваш предыдущий опыт помог адаптироваться к новой роли?

Мой опыт работы над масштабными проектами в Сбере помог мне развить навыки выявления уязвимостей в процессах, глубокого изучения проблем и построения решений, которые не лежат на поверхности. В Bereke Bank это позволило быстро погрузиться в трансформацию процессов, выстраивая эффективные механизмы управления и оптимизации. Экспертиза в комплексных операционных проектах дала возможность видеть картину целиком и находить узкие места, которые требовали внимательного анализа и нестандартных подходов.

Расскажите, с какими ограничениями Вы столкнулись и почему предложенное Вами решение считается уникальным в банковском секторе?

Когда я пришел в компанию, одной из моих задач было улучшить систему мониторинга моделей и сделать ее более устойчивой к вызовам, связанным с особенностями нашего потока данных. Когда я глубже изучил проблему, стало ясно: мы имеем дело с длительным периодом «дозревания» данных и значительным разрывом между сбором информации и её доступностью для расчета метрик моделей. В таких условиях стандартные инструменты мониторинга неэффективны — они рассчитаны на более стабильные и быстрые циклы обновления.

Поэтому я обратился к опыту коллег в индустрии и научным публикациям, отобрал полезные идеи и параллельно разработал собственные решения. Первые шаги делались в формате MVP: мы проверяли гипотезы на отдельных моделях, накапливали практические инсайты и постепенно шли к системному решению. Сейчас этот подход уже перешёл в инфраструктурный этап и доводится до полноценной имплементации.

Отдельно отмечу, что внутри команды не было сопротивления: коллеги быстро поняли ценность подхода и активно участвовали в отработке деталей. В результате у нас получилось решение, которое закрывает проблему там, где типовые методы не работают. Именно эта способность учитывать специфику длинных лагов данных и делает наш подход уникальным в банковском секторе.

Что делает Ваш подход уникальным по сравнению с другими методологиями?

Мой подход можно свести к четырём последовательным шагам. Сначала я полностью погружаюсь в объект исследования: знакомлюсь с бизнес-процессами, беседую с сотрудниками разных уровней, детально изучаю все доступные материалы, чтобы сложить максимально точную карту текущего состояния. Затем я разбиваю общий массив на более мелкие, управляемые блоки, что позволяет подходить к решению последовательно и без спешки. На третьем этапе я выявляю главный «узел», оптимизация которого принесёт наибольший эффект, и строю вокруг него минимальный жизнеспособный вариант решения. И, наконец, запускаю непрерывный цикл развития: внедряю, собираю фидбэк, корректирую и адаптирую инструмент до тех пор, пока он не будет оптимально интегрирован в бизнес-процесс.

По Вашему мнению, будет ли роль Data Scientist со временем все больше смещаться от сугубо построения моделей к системному инжинирингу и оптимизации комплексных бизнес-процессов?

Без сомнений. Уходит эпоха, когда аналитик мог уединённо создавать модели в отрыве от реальной деятельности. Настоящая ценность специалиста заключается в умении охватить всю бизнес-систему целиком. Сегодня компаниям нужны не просто «прогнозисты», а настоящие «архитекторы процесса», которые на базе данных могут переосмыслить ключевые направления работы. Способность держать в фокусе общую картину, вникать в операционные потоки и сочетать глубокую техническую экспертизу с умением выстраивать коммуникации и управлять изменениями, вот что будет отличать по-настоящему влиятельного Data Scientist. Важно понимать, что модель сама по себе — лишь одна из составляющих экосистемы. Есть процесс её внедрения, есть сопровождение и мониторинг, который часто требует отдельной инженерной логики. Есть витрины фичей, а есть промышленная база данных — и это разные сущности с разной степенью зрелости и рисками. Настоящая экспертиза проявляется именно в умении связать все эти элементы в единую, работающую бизнес-машину.