Если вы руководитель промышленного предприятия, словосочетание «предиктивная диагностика» наверняка вызывает у вас смешанные чувства.

С одной стороны, необходимо поддерживать надежность и бесперебойность работы оборудования в условиях дефицита профессиональных кадров, проблем со сроками и стоимостью поставки запасных частей, нехватки бюджета на ремонты и техническое обслуживание. По логике внедрение системы предиктивной диагностики должно если не полностью решать, то значительно облегчать груз этих проблем.

С другой стороны, есть сложившийся образ предиктивной диагностики как системы, которая стоит дорого, полезную информацию для эксплуатации дает редко, создает потенциальные проблемы с информационной безопасностью всего предприятия и дополнительно привязывает к конкретному производителю оборудования, который поставляет или рекомендует подходящую под его «железо» систему диагностики.

Это впечатление сложилось в те времена, когда информационным ядром систем предиктивной диагностики были выводы экспертов, во всяком случае так это продавалось рынку. Чтобы система работала, требовалось обеспечить передачу большого массива данных с предприятий в несколько центров компетенций, которые находились не просто за корпоративным периметром предприятия, а иногда даже за границей страны и на других континентах — там, где это было выгоднее вендору.

Одновременное развитие машинного обучения и других технологий искусственного интеллекта вместе с ужесточением требований защиты от угроз информационной безопасности промышленных и энергетических объектов, а также взрывной рост популярности компонентов с открытым исходным кодом — все это привело к трансформации систем предиктивной диагностики.

Первое, что изменилось, — логика построения таких систем. Раньше производители обещали, чтобы будут определять точные сроки конкретного перечня диагностируемых отказов. При этом часто случались отказы, которые по различным причинам изначально не входили в этот перечень. Сегодня большинство систем предиктивной диагностики в первую очередь детектируют аномальные отклонения от рабочего режима эксплуатации, тем самым направляя внимание ограниченного числа квалифицированных техников на проблемный узел и предотвращая развитие дефекта. При этом распознавание характера дефектов, выдача рекомендаций для эксплуатации и другие функции также могут выполнятся, но уже как расширения или опции. Таким образом, результаты работы системы используются ежедневно.

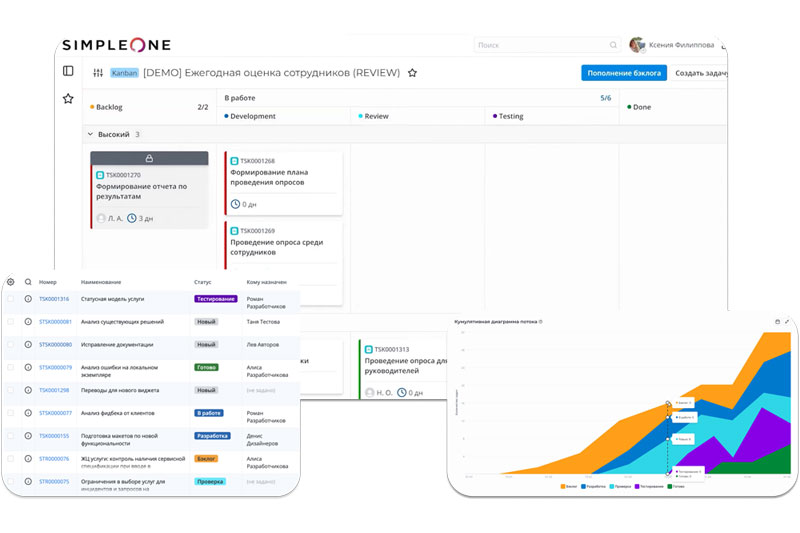

Чтобы обеспечить адекватное качество и стоимость систем предиктивной диагностики, сегодня используют модели машинного обучения, которые, в отличие от людей, не устают от информационного шума и одинаково эффективно работают круглосуточно и в любое время года. Обилие инструментов для обучения и запуска таких моделей позволяет строить системы предиктивной диагностики на любой бюджет. В зависимости от стоимости и требований алгоритмы предиктивной диагностики могут быть реализованы в виде специализированных решений, как надстройки над системами хранения данных, функциями современных SCADA и даже в составе некоторых офисных пакетов.

Главное условие эффективности системы предиктивной аналитики — доступ к технологическим данным. Ограничения внешнего доступа, требования к количеству, частоте дискретизации и качеству данных о работе оборудования сегодня стимулируют переход к использованию принципа граничных вычислений (Edge). В этом случае сбор и первичный анализ с выявлением аномалий выполняются на базе компактных вычислительных устройств, расположенных относительно близко к оборудованию и интегрированных в системы управления. В корпоративном центре или у облачного провайдера выполняются глубокий анализ причин дефектов с привлечением экспертов, автоматизация обслуживания, конфигурирование системы и обучение моделей.

Архитектура системы предиктивной аналитики с разделением на локальный и удаленный уровни облегчает реализацию систем по модели SaaS и дает возможность разделять затраты предприятиям с небольшим бюджетами.

Спрос на системы предиктивной аналитики, в том числе и диагностики исправности оборудования, растет как во всем мире, так и в России. По данным Research Nester, объем мирового рынка оперативно-предиктивного обслуживания в 2025 году оценивался в 5,86 млрд. долл. и, как ожидается, к 2035 году достигнет 40,08 млрд. Российский рынок промышленного ИИ и предиктивной диагностики показывает рост свыше 23% в год.

Что касается отечественных кейсов, то, например, компания «Т плюс» внедрила на своих парогазовых энергоблоках, построенных по программе ДПМ, систему предиктивной аналитики, которая помогает персоналу заблаговременно выявлять зарождающиеся дефекты и избегать аварийных остановов. Согласно заявлению компании, благодаря искусственному интеллекту уже удалось предотвратить три инцидента на ТЭЦ «Академическая», которые могли бы суммарно вывести станцию из строя на 24 часа. В результате компания не поставила бы в сеть 5,5 млн. кВт·ч электричества и не отпустила потребителям 3360 Гкал тепла. Есть информация о внедрениях предиктивной аналитики практически во всех отраслях промышленности, включая нефтегаз, крупнотоннажную химию и машиностроение.

Ключевым ограничивающим фактором для массового распространения систем предиктивной диагностики является неправильные позиционирование и реализация пилотных проектов. Традиционно для таких проектов выбирают точечный, минимальный участок, вплоть до конкретной единицы оборудования. В случае с предиктивной диагностикой этот подход заведомо провален, так как дефекты — это вероятностные события.

Если система подключена к единственной установке, шанс, что во время типичного пилота за

Для успешного пилота нужно начать с аудита организационной структуры и рабочих процессов, чтобы выделить автономный участок, на котором возможно обеспечить максимально полный охват оборудования при имеющемся бюджете и других ограничениях. Сократить стоимость можно за счет подбора оптимального решения для пилота, например, использовать временные лицензии или условно бесплатные компоненты или задействовать

Полезный эффект от пилота должен быть не только в прямом предотвращении аварий, надо оцифровать и контролировать такие метрики, как сокращение времени простоев, повышение эффективности сервисных служб (меньше сотрудников качественно обслуживают больше единиц оборудования), средняя производительность оборудования и производства в целом.

По данным мировых исследований, внедрение современной комплексной системы предиктивного обслуживания оборудования окупается за 10,5 месяцев, при этом на 18% растет общая эффективность оборудования и на 47% уменьшается количество внеплановых остановов. Опыт эксплуатации такой системы в одной из российских нефтедобывающих компаний показал снижение количества внеплановых остановов оборудования на 40%.

Заключение

Предиктивная аналитика сегодня — это инструмент, доступный любому производству. Для крупных промышленных предприятий внедрение систем предиктивной аналитики и других цифровых решений перестало быть просто вопросом выбора технологий, превратившись в стратегический выбор — использовать все доступные средства для повышения эффективности или продолжать нести потери от непрозрачных расходов, избыточных простоев, брака и штрафов.