Изменение глобального технологического ландшафта России поставило перед отечественными предприятиями ряд вопросов, касающихся развития корпоративной ИТ-инфраструктуры. И, пожалуй, наиболее острый из них — на что сделать ставку: проверенный временем традиционный подход или относительно новую гиперконвергентную стратегию.

В условиях продолжающегося импортозамещения выбор подхода к построению инфраструктуры определяет не только технологическую основу, но и другие, не менее важные в долгосрочной перспективе параметры устойчивости бизнеса: экономическую эффективность эксплуатации в горизонте нескольких лет, устойчивость к изменениям в цепочках поставок, возможность бесшовной интеграции с российскими ИТ-продуктами и др.

Рассмотрим ключевые отличия двух архитектурных подходов с фокусом на ряд критериев, включая совокупную стоимость владения, требования ко внутренней экспертизе, гибкость масштабирования и возможности интеграции в контексте импортозамещения.

От трехуровневой архитектуры к гиперконвергенции

Традиционная архитектура ИТ-ландшафта базируется на трех независимых друг от друга компонентных уровнях — серверах, системах хранения данных и сетевом оборудовании. В такой инфраструктуре у каждого элемента есть выделенные роли — в частности, вычисления производятся на серверах, а для хранения данных используются СХД. Этот подход позволяет независимо масштабировать и модернизировать каждый слой. Например, нарастить емкость системы хранения, не затрагивая при этом серверный парк. Управление такой инфраструктурой, как правило, требует привлечения узкоспециализированных специалистов для администрирования каждого из уровней.

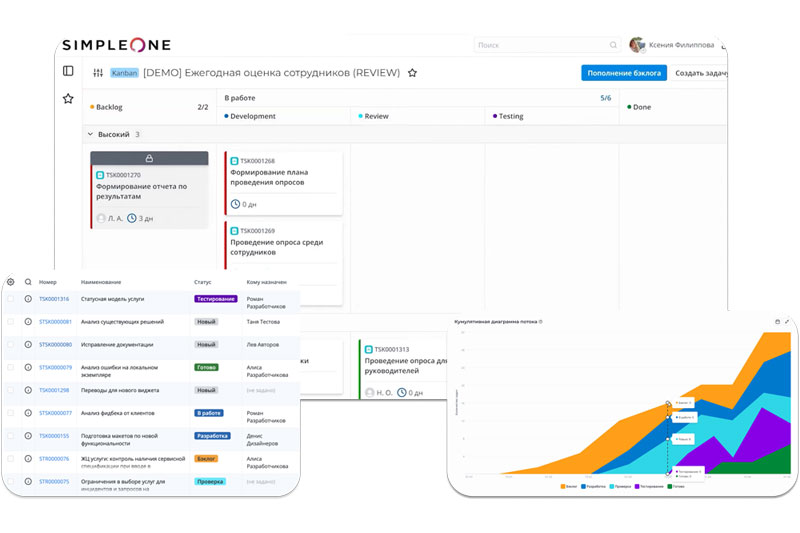

В то же время гиперконвергентный подход предлагает консолидированную модель построения инфраструктуры. Вычислительные ресурсы, хранение и сетевые функции абстрагированы от физического оборудования и объединены в единый программно-определяемый пул на базе стандартных серверов. В случае с гиперконвергенцией компоненты с выделенными ролями отсутствуют. Если говорить упрощенно, инфраструктура состоит из одинаковых блоков, каждый из которых может выполнять сразу все функции и роли. Управляется такой ландшафт как единое целое через централизованный интерфейс, что радикально снижает операционную сложность.

В этом и заключаются базовые архитектурные отличия традиционной ИТ-инфраструктуры от гиперконвергентной (HCI). Однако за технологическими различиями скрываются серьезные операционные и экономические особенности каждого подхода. В сегодняшних реалиях отечественному бизнесу, рассматривающему возможность перехода на HCI-решения, следует не только обращать внимание на традиционные метрики, но и на ряд параметров, определяющих устойчивость и уровень гибкости ИТ-ландшафта.

С точки зрения стоимости владения, для традиционного подхода к построению инфраструктуры характерны высокие капитальные затраты на приобретение оборудования и существенные операционные расходы на содержание штата узкопрофильных специалистов. В то же время гиперконвергентная стратегия предлагает более прогнозируемую модель расходов. Компания может отказаться от покупки и обслуживания отдельного специализированного оборудования, а также повысить гибкость ИТ-команды — унификация управления позволяет перераспределить ресурсы специалистов с рутинного администрирования на решение стратегических бизнес-задач. Выгоду от внедрения HCI подтверждает и мировая статистика — затраты организаций снижаются в среднем на 69% по сравнению с использованием традиционных систем.

Поскольку ИТ-инфраструктура, построенная в соответствии с гиперконвергентным подходом, предполагает консолидированное управление через единый интерфейс, компания получает некоторое пространство для маневра в случае кадрового дефицита, а во всех остальных ситуациях — возможность перераспределить человеческие ресурсы в соответствии с актуальными бизнес-задачами.

Безусловно, ключевым отличием традиционного подхода и HCI остается модель масштабирования. Традиционная инфраструктура демонстрирует гибкость при вертикальном масштабировании отдельных компонентов, что критически важно для ресурсоемких систем с пиковыми нагрузками. Гиперконвергентные системы, в свою очередь, реализуют горизонтальное масштабирование путем добавления стандартных модулей, что обеспечивает высокую скорость развертывания и оптимально соответствует сценариям плавного роста типовых enterprise-нагрузок.

Импортозамещение как императив выбора

Однако, как уже было сказано выше, при выборе стратегии построения ИТ-инфраструктуры стоит учитывать не только базовые технологические параметры, но и актуальные сегодня реалии существования бизнеса — в частности, курс на импортозамещение.

В условиях ухода международных вендоров оборудования и ПО на первый план выходит задача сохранения работоспособности и повышения гибкости ИТ-инфраструктуры. Как правило, компании стремятся не просто снизить уровень зависимости от иностранных поставщиков, но и обеспечить устойчивость бизнеса к различным внешнеполитическим факторам. В подобных условиях гиперконвергентный подход обеспечивает существенные операционные преимущества благодаря возможности оперативного развертывания гибкой программно-определяемой инфраструктуры с минимальной зависимостью от конкретных вендоров.

При этом переход на гиперконвергентную стратегию развития инфраструктуры открывает отечественным предприятиям возможность комплексной трансформации существующего ИТ-ландшафта. Вместо простой замены иностранных решений на аналогичные бизнес получает шанс создать современную инфраструктурную платформу, решающую сразу три задачи одновременно — внедрение импортонезависимых решений, создание надежного фундамента для оперативного запуска новых цифровых сервисов и комплексная модернизация ИТ-инфраструктуры.

При этом активно формирующийся российский рынок технологических решений предлагает бизнесу полноценные альтернативы по всем ключевым компонентам инфраструктуры. Российские вендоры предлагают отечественные серверные платформы, соответствующие требованиям импортозамещения, при этом доступны как стандартные стоечные серверы, так и оборудование архитектуры OCP, максимально подходящее для HCI-решений. Кроме того, доступны зрелые гиперконвергентные решения, поставляемые как в виде ПО, так и в виде готовых программно-аппаратных комплексов.

От тактического выбора к стратегической устойчивости

Иными словами, современный российский ИТ-рынок демонстрирует достаточную зрелость для успешной реализации обеих архитектурных моделей. На базе отечественных решений бизнес может строить как классическую трехзвенную инфраструктуру, так и гиперконвергентный ландшафт. Это создает принципиально новые возможности для стратегического планирования, позволяя выбирать архитектуру, максимально соответствующую актуальным условиям функционирования бизнеса, специфике его задач и операционной модели.

Наличие на рынке полноценных российских решений — от серверного оборудования до гиперконвергентных платформ — позволяет компаниям не идти по пути замены одних вендоров на других, а строить гибкую, легко управляемую и масштабируемую ИТ-инфраструктуру. Однако важнейшим фактором успеха в этой трансформации становится взвешенный подход к выбору технологической стратегии, учитывающий как особенности каждого из двух подходов, так и возможности отечественной ИТ-экосистемы.

И традиционная, и гиперконвергентная архитектура обладают собственными стратегическими преимуществами. Классическая трехкомпонентная ИТ-инфраструктура сохраняет свою актуальность для специализированных высоконагруженных задач, где необходим высокий уровень контроля над каждым компонентом. В свою очередь, гиперконвергентные решения предлагают бизнесу эффективную модель для ускорения цифровой трансформации и оптимизации операционных затрат в условиях типовых нагрузок.

При выборе стратегии построения инфраструктуры также придется обратить внимание на уровень доступности внутренней экспертизы. Наличие сильной команды профильных специалистов позволит эффективно реализовать традиционный подход. Однако при их дефиците гиперконвергентное решение позволит компенсировать нехватку кадров.

И, что не менее важно, необходимо обратить внимание на характер масштабирования инфраструктуры. Существенным фактором при выборе подхода являются планы по масштабированию и развитию инфраструктуры — здесь проявляется их принципиальное различие. Традиционный подход оптимален при нерегулярном или же непредсказуемом росте нагрузки на отдельные компоненты системы. Компания, владеющая классической трехуровневой инфраструктурой, может проводить точечное масштабирование — наращивать исключительно вычислительные мощности, емкость хранения или пропускную способность сети независимо друг от друга. В то же время гиперконвергентные решения подойдут предприятиям, которые сталкиваются со стабильным пропорциональным ростом нагрузки. Поскольку модель горизонтального масштабирования предполагает добавление стандартных компонентов с одновременным увеличением всех видов ресурсов, такой подход обеспечит предсказуемость расходов на развитие инфраструктуры и упростит планирование ИТ-бюджета.

Для компаний, принявших решение о переходе на гиперконвергентную инфраструктуру, стоит задуматься о реализации пилотного проекта. Это позволит минимизировать риски и полноценно протестировать решение перед полномасштабным внедрением. Если компания также ставит перед собой задачу импортозамещения оборудования, можно начать с развертывания нового кластера HCI на базе современных российских серверов. Кроме того, многие современные HCI-решения предлагают гибкие сценарии интеграции с существующей инфраструктурой — построение нового кластера параллельно с уже имеющейся традиционной инфраструктурой, организацию прямого подключения используемых СХД к виртуальным машинам в HCI-кластере для сохранения инвестиций в существующее оборудование. Мягкое поэтапное внедрение значительно снизит операционные риски и обеспечит планомерное наращивание новых компетенций и внутренней экспертизы.

Российские заказчики, реализующие сегодня различные проекты по построению отказоустойчивых сред, при выборе инфраструктурных решений ориентируются на наличие в платформе функциональных возможностей гиперконвергенции. Несмотря на вариативность сценариев использования виртуализации, именно HCI обеспечивает владельцам ИТ-инфраструктуры оптимальное сочетание простоты управления, высокого уровня эластичности и одновременно с этим соответствие требованиям импортозамещения.