В последние годы программное обеспечение open-source стало неотъемлемой частью глобальной ИТ-индустрии. По данным исследования Cognitive Market Research, среднегодовой темп роста этого рынка с 2023 по 2030 годы составит 15,5%, достигнув 77,59 млрд. долл. В России интерес к open-source традиционно был высок, но в последние годы значительно усилился, особенно после ухода с рынка ряда западных вендоров. Еще в 2021 году Accenture и «Сколково» прогнозировали, что к 2026 году свыше 90% российских компаний будут использовать открытое ПО. И согласно исследованию консалтинговой группы B1, 83% компаний уже используют или планируют open-source решения, преимущественно ради повышения безопасности, экономии и возможности кастомизации продуктов. Среди крупного бизнеса эта доля еще выше: 90% компаний из категории enterprise отметили применение открытого кода в своей ИТ-инфраструктуре. Российский рынок открытого ПО может достичь объема в 250 млрд. руб. к 2030 году, считают в B1, ссылаясь на данные по рынку софта от Strategy Partners.

«Современный цифровой мир буквально построен на технологиях с открытым исходным кодом. Все базовые инструменты — от операционных систем Linux до языков программирования Python и Rust, от систем контроля версий Git до баз данных PostgreSQL — имеют открытый исходный код. Без этих технологий наша цифровая цивилизация просто перестала бы существовать. Поэтому говорить об актуальности открытого исходного кода — это все равно что обсуждать важность электричества для современной жизни», — отмечает Никита Соболев, автор тг-канала opensource_findings.

Экономическая эффективность и технологические инновации

Отсутствие дорогостоящих лицензий и подписок уменьшает прямые расходы, а затраты на поддержку и обновление open-source программ могут быть на

Open-source решения также предлагают высокую степень гибкости в кастомизации. Доступ к исходному коду позволяет адаптировать программный продукт под специфические потребности компании без ограничений со стороны правообладателя. Использование открытых компонентов ускоряет инновационный цикл разработки. Вместо создания базового функционала с нуля, команды могут использовать существующую открытую платформу и наращивать на нее свои решения, сокращая время на разработку и внедрение новых продуктов.

Геополитические факторы и технологический суверенитет

Геополитические факторы также играют значительную роль в переходе на open-source. После того, как западные ИТ-гиганты покинули российский рынок компании оказались перед необходимостью срочно искать альтернативы. Open-source стал единственной быстрой заменой ушедшим продуктам. Открытый код избавляет от жесткой привязки к одному поставщику и от рисков, связанных с внезапным прекращением его работы или санкционными ограничениями. В случае с проприетарным ПО бизнес может оказаться заблокированным, если владелец продукта перестанет оказывать поддержку или отключит лицензии. При open-source такой зависимости нет: компания получает доступ к коду и сама решает, как его использовать.

«В мировой практике компании переходят на открытое ПО в основном из-за экономии или желания создать уникальный продукт. В России же ситуация иная — после ухода западных вендоров у многих организаций просто не осталось альтернатив. Когда лидеры рынка ушли, на их место пришли решения с открытым кодом, которые раньше были на вторых ролях. И это оказалось не так уж плохо: на открытый софт невозможно наложить санкции, его код можно проверить на безопасность и, главное, доработать под свои нужды без каких-либо ограничений», — рассказывает тренер по ИТ-продуктам Сергей Бессонов.

Государственная политика импортозамещения также стимулирует этот тренд. В последние годы правительство ввело ограничения на использование иностранного ПО в госструктурах, поощряя переход на отечественные или открытые решения. Указ Президента России № 166 устанавливает, что органам государственной власти и заказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на значимых объектах критической информационной инфраструктуры. Кроме того, предусмотрены меры по созданию и поддержке отечественных программно-аппаратных комплексов, включая разработку, производство и сервисное обслуживание. Эти шаги направлены на обеспечение технологической независимости и безопасности страны.

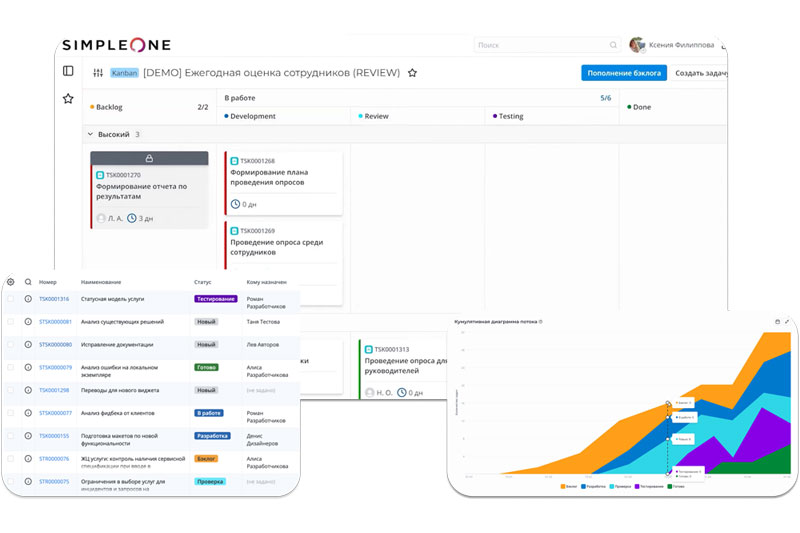

Примеры успешного внедрения

Широкое распространение open-source моделей подтверждается практикой крупнейших игроков рынка. Финансовый сектор (FinTech) служит ярким примером, где открытый код прижился и приносит результаты. После ухода таких вендоров, как Oracle и SAP, отечественные банки все чаще переходят на открытые СУБД и платформы для работы с данными. В отдельных категориях, таких как системы управления базами данных, использование open-source технологий стало фактически единственно возможным способом создания продукта как для внутренних задач, так и для коммерческих предложений клиентам. Это подтверждается практикой: отечественные разработчики создали ряд успешных open-source решений, которые взяты на вооружение крупным бизнесом. Например, СУБД Tarantool с открытым кодом, изначально разработанная в компании VK, применяется для высоконагруженных систем такими банками, как Альфа-Банк, Газпромбанк, ВТБ, а также московской городской системой авторизации Mos.ID. Платформа позволяет обрабатывать большие объемы данных в реальном времени, что критично как для финансовых операций, так и для государственных сервисов.

Многие ведомства и госкомпании начали внедрять отечественные операционные системы на базе Linux взамен зарубежных ОС, а также переводить инфраструктуру на открытые СУБД (например, PostgreSQL) и платформы виртуализации. В проектах «электронного правительства» также используются компоненты с открытой архитектурой (eGovFrame) — это помогает избежать привязки к проприетарным продуктам и гибко дорабатывать системы под требования конкретных государственных сервисов.

Сертифицированная ФСБ, ФСТЭК и Минобороны ОС специального назначения Astra Linux, отвечающая требованиям защиты до уровня «гостайна высшей важности», была принята МВД РФ — закуплено свыше 31 000 лицензий для рабочих станций сотрудников. Дистрибутив также внедрен в ИТ-инфраструктуры РЖД, «Газпрома» и «Росатома».

Минцифры России в 2022 году запустило эксперимент по созданию национального репозитория открытого кода — аналога GitHub для России. На этой платформе будут храниться зеркальные копии публичных репозиториев со всего мира, а разработчики из России и дружественных стран смогут публиковать там свои проекты. Платформу планируют сделать по модели freemium: базовый функционал бесплатен, а за дополнительные сервисы для профессиональных разработчиков взимается плата, которая реинвестируется в развитие платформы и сообщества. Импульсом к ускорению этой инициативы послужили события весны 2022 года, когда сервис GitHub заблокировал десятки аккаунтов российских разработчиков, в том числе профили крупных банков под санкциями. Собственный хаб открытого кода должен снизить риски отключения отечественных команд от глобальных инструментов совместной разработки и тем самым укрепить устойчивость государственной ИТ-инфраструктуры.

Эти кейсы демонстрируют, что российские компании успешно разрабатывают и внедряют open-source решения, обеспечивают масштабируемость, отказоустойчивость и независимость от зарубежного ПО.

Вызовы и риски

Несмотря на очевидные преимущества, массовое внедрение open-source решений сопряжено с целым рядом трудностей. Одной из ключевых проблем является безопасность и надежность кода. Открытый исходный код доступен всем, и это палка о двух концах. С одной стороны, широкое сообщество способствует более быстрому обнаружению уязвимостей. С другой, публичность кода означает, что слабые места известны и злоумышленникам. По данным «Лаборатории Касперского», 45% уязвимостей, выявленных в open-source продуктах, относятся к высокому или критическому уровню опасности.

Компании, использующие open-source, вынуждены выстраивать процедуры аудита и контроля качества исходников. Без такого аудита есть риск получить решение, не соответствующее внутренним требованиям информационной безопасности. Проверка каждой библиотеки и обновления своими силами — задача трудоемкая и дорогостоящая. В крупных организациях она может серьезно замедлить развитие продуктов. Некоторые фирмы привлекают сторонних экспертов или специализированные компании для верификации открытого ПО.

Еще одним вызовом является нехватка специалистов и издержки на поддержку. Внедрение open-source решений требует наличия квалифицированных ИТ-кадров, способных настроить, адаптировать и сопровождать ПО. В случаях глубокой кастомизации компания превращается в разработчика программного обеспечения, берет на себя ответственность за доработку функционала и исправление ошибок. Аналитики отмечают, что переход на open-source может потребовать изменений в операционной модели организации: нужно создавать новые команды, перенастраивать процессы поддержки и обновлений. Стоимость таких преобразований способна нивелировать выгоды от отсутствия лицензионных платежей.

Крупные open-source проекты часто существуют в нескольких ветках или дистрибутивах (форках). При выборе одной из них организация рискует столкнуться с несовместимостью версий, невозможностью интегрировать патчи из других веток и необходимостью поддерживать собственный форк — а значит, тратить ресурсы на слияние изменений и тестирование.

Надежность и своевременность обновлений в open-source проектах зависит от активности и финансовой мотивации внешних разработчиков. Если сообщество ослабевает или ключевые контрибуторы переключаются на другие задачи, проект может «застрять» на устаревших версиях или вовсе оказаться брошенным. Для критичных систем это оборачивается риском отсутствия срочных исправлений уязвимостей.

В современных приложениях количество внешних библиотек может исчисляться сотнями. Обновление одной зависимости нередко тянет за собой цепочку изменений во всем стеке. Без централизованного CI/CD (Continuous Integration, Continuous Delivery) и систем автоматического тестирования миграции становятся дорогостоящими и рискованными — растет вероятность «сломать» функционал при очередном апгрейде.

Максим Брюханов, CEO OK Pixel’s, подчеркивает, что переход на open-source требует от ИТ-подразделений не только технических навыков, но и умения взаимодействовать с внешними сообществами: создавать pull-request’ы, участвовать в обсуждениях, поддерживать собственные релизы. Это нередко требует пересмотра операционных процедур, переноса части ответственности от вендоров на внутренние команды и внедрения новых ролей (Release Manager, Open Source Program Office). В отсутствие четкого governance-механизма проект может быстро разрастись «хаосом» патчей и вариаций.

Юридические аспекты и интеграция

Открытый код не означает автоматического отсутствия ограничений. Существует множество моделей лицензирования open-source (MIT, BSD, GPL, Apache, Creative Commons и др.), и условия использования по ним существенно различаются. Одни лицензии максимально либеральны, другие обязывают раскрывать собственный код при модификации или запрещают коммерческое использование без соблюдения ряда условий. В сложных программных комплексах могут сочетаться компоненты с разными лицензиями, это создает юридически запутанные ситуации. Компаниям приходится анализировать лицензионную чистоту продуктов, чтобы не нарушить права разработчиков и не подвергнуться судебным рискам.

Остро стоит вопрос интеллектуальной собственности: при доработке open-source под себя важно регламентировать, кому принадлежат получившиеся наработки, особенно если планируется их распространение. Юристы советуют выстраивать политику по open-source компонентам, отслеживать открытые библиотеки в своем софте и соблюдать условия лицензий, это добавляет нагрузки на отделы комплаенса.

Интеграция open-source решений в корпоративный контур также представляет собой вызов. По опыту, далеко не всякий open-source продукт «из коробки» совместим с корпоративными стандартами и legacy-системами. Требуется дополнительная доработка, написание коннекторов, адаптация под существующие бизнес-процессы. 39% компаний, опрошенных B1, столкнулись с проблемами интеграции open-source с имеющимися системами, а 30% указывали на сложности настройки и администрирования открытых платформ.

Прогнозы и перспективы

Несмотря на перечисленные трудности, общемировой и российский курс на расширение использования open-source, по мнению аналитиков, сохранится. Исследование B1 показало консенсус экспертов: доля open-source в ИТ будет расти, причем в ближайшие годы особенно активно — в сегменте бизнес-приложений (офисные пакеты, ERP-системы, финансовое ПО и пр.), куда open-source ранее проникал медленнее. Фактически открытый код постепенно становится основой рынка цифровых услуг и платформенной экономики.

Важным трендом называют и трансформацию подхода компаний: от простого потребления open-source к полноправному участию в сообществах разработки.

Если раньше организации лишь брали готовый код, то теперь все больше команд стремятся контрибьютить в глобальные проекты или развивать собственные открытые продукты.

Крупные компании начинают делиться своими наработками: например, «Яндекс» выложила в открытый доступ исходный код инструмента Perforator, который поможет компаниям оптимизировать код своих сервисов, а VK объявила о планах регулярно выкладывать в открытый доступ исходный код внутренних ИТ-систем, инструментов для разработчиков и моделей искусственного интеллекта. Эксперты расценивают этот шаг как смелый и позитивный сигнал рынку. Подобная открытость повышает доверие пользователей и партнеров, а также работает на HR-бренд компании, привлекая талантливых разработчиков, желающих работать с передовыми технологиями.

Вокруг open-source начинают выстраиваться образовательные и инновационные инициативы: проводятся хакатоны и конкурсы по разработке с открытым исходным кодом, создаются центры компетенций (например, АНО «Открытый код» при поддержке государства) для подготовки специалистов и экспертизы в этой области. Корпорации все активнее поддерживают университетские программы по открытым технологиям, чтобы восполнить дефицит кадров и стимулировать молодежь осваивать нужные инструменты.

Заключение

Массовый переход на open-source в РФ во многом носит вынужденный, но осознанный характер: компании убедились в преимуществах открытого кода на фоне внешних потрясений и теперь стремятся извлечь из него максимальную пользу, минимизировав сопутствующие риски. Эта эволюция будет происходить в умеренном, прагматичном ключе. Ставка делается не на бездумное копирование чужих решений, а на развитие собственной экспертизы и сообществ вокруг открытого ПО. Такой подход способен обеспечить и технологическую устойчивость, и появление конкурентоспособных продуктов — как для внутреннего рынка, так и для экспорта на дружественные рынки. В итоге open-source может стать не просто временной заменой ушедших западных систем, а прочным фундаментом для новой ИТ-экосистемы России, при условии, что бизнес и государство смогут должным образом организовать работу с открытым кодом и преодолеть сопутствующие вызовы.