Довольно актуальная тема, получившая начало с поручением главы Правительства РФ Михаила Мишустина Министерству цифрового развития и отраслевым комитетам по замещению зарубежных цифровых решений изучить возможность создания консорциума для разработки отечественной ERP-системы, ожидаемо вызвала множество комментариев и оценок.

С одной стороны, представители таких российских гранд-компаний как КАМАЗ и «Севергрупп», говорят об отсутствии полноценных аналогов продуктов немецкой SAP. С другой стороны, АПКИТ, объединяющая крупнейшие российские компании по разработке и внедрению программного обеспечения, ожидаемо высказалась против такой идеи консорциума, мотивируя это наличием на рынке зрелых отечественных ERP-решений.

Свои «за» и «против» в дискуссию попробуем внести и мы. Тем более, что со своей стороны были не только «зрителями» на этом рынке, но и его непосредственными участниками.

Немного истории: заглядывая в 1991 год

Что было тогда? Это был последний год существования СССР. До окончания «перестройки», «нового мЫшления» и СССР оставалось совсем чуть-чуть.

Экономика шагала по дну. Мы все выживали и не готовились устремиться к лучшим «мировым практикам», находясь в поиске работы и денег для своих семей.

Надо отметить, что в то время крупные предприятия не сводили свои бухгалтерские балансы вручную «на коленках». Были мощные вычислительные центры, оснащенные современным для того времени оборудованием, таким как, например, ЕС ЭВМ. Были написанные для этих машин программы, были писавшие эти программы программисты. Fortran, PL/1 и другие языки, ставшие историей (хотя в некоторых вузах их еще преподают), вносили неоценимый вклад в автоматизацию. Но все эти программы были преимущественно прикладными, своего рода ноу-хау для каждого предприятия, и к тиражированию были мало пригодны.

SAP зашла в Россию в 1991 году, уже будучи мировым лидером делового ПО. Дата образования немецкой компании приходится на 1972 год, а уже в

В 1992 году, увидев объявление в «Известиях» о поиске сотрудников для продвижения в России решений R/2 от SAP, я откликнулся и был приглашен на собеседование. В очень скромном помещении, на Мытной, общаясь с главой представительства SAP в России Марко Бургхартом (он свободно говорил по-русски), был немало удивлен тем, что стоимость проектов внедрения SAP на российском рынке начиналась с 2 млн. долл. По тем временам это были огромные деньги, предприятия задыхались от отсутствия оборотных средств, банкротились. Для сравнения, всего пару лет спустя стоимость флагмана российского авиапрома при приватизации со всем филиалами, ноу-хау и пр. была оценена в сумму, эквивалентную 66 млн. долл. Я высказал удивление, что в России можно найти платежеспособные предприятия. На что получил от Марка исчерпывающий ответ: найдутся и предприятия, и деньги.

И хотя я не стал членом команды, за развитием бизнеса SAP в России я с интересом наблюдал еще несколько лет, когда компания отчитывалась о своих проектах, выполненных для крупнейших российских предприятий. В те годы, когда персональные компьютеры были скорее роскошью, чем средством работы, R/2 и пришедшая ей на смену R/3 производили впечатление «мечты руководителя». Функционал системы, зарубежные командировки руководителей на «Фольскваген», БАСФ и др., возможность использовать славу лидера, которого рекомендуют мировые гранды, делали свое дело: SAP не могла не снимать сливки с крупных предприятий, заняв практически весь экспортно-ориентированный высокомаржинальный рынок. Безусловно, SAP привнесла много компетенций, стандартов, технологий, став своеобразным эталоном для тех, кто искал свое место в автоматизации деятельности предприятий.

Ни у одной российской компании-разработчика в тот период не было ни времени, ни возможностей конкурировать с возможностями SAP. Те рекламные слоганы о том, что функционал их системы сопоставим с SAP, часто вызывали улыбку у тех, кто предметно разбирался в этих вопросах.

Увы, близких альтернатив от российских разработчиков того времени практически не было.

Большинство российских компаний того периода начинали путь с автоматизации бухгалтерии, склада, расчета заработной платы и кадрового учета. За эти разработки платили. Требования к бухучету были формализованы настолько, что могли быть использованы в качестве готовой постановки задачи на разработку и последующее тиражирование в различных областях коммерческой деятельности. Количество бухгалтеров росло лавинообразно, что формировало определенное профессиональное сообщество потребителей программного обеспечения данного класса.

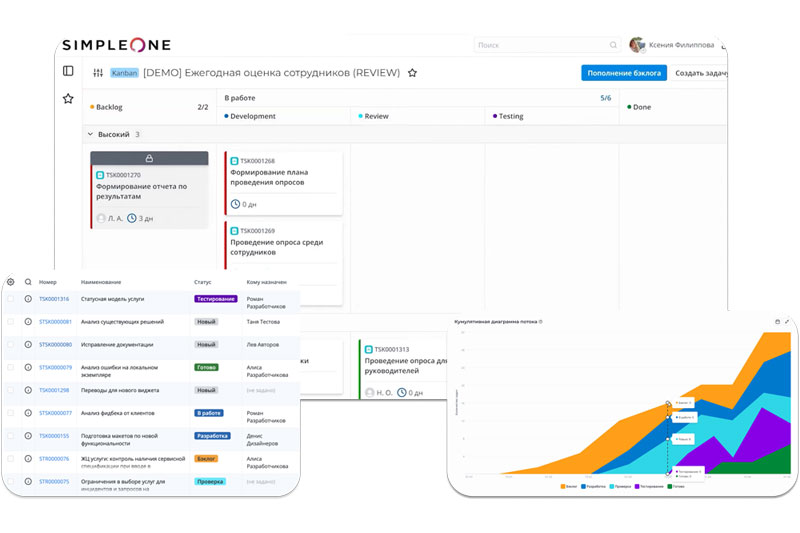

Были компании, которые пошли дальше и стали создавать свои системы, расширяя их функционал — «1С», «Парус», «Атлант-Информ», «АйТи», «Галактика», — они создавали и внедряли свои решения не только для автоматизации бухгалтерии, но и для автоматизации производственных и технологических процессов, управления себестоимостью продукции и т. д. Могли бы они динамичнее развиваться и пойти дальше создавать свои добротные отечественные ERP-системы?

Историческая задача создания отечественных ERP-систем

Оглядываясь с позиции сегодняшнего дня, можно сказать, что в то время это была непосильная задача для отечественных разработчиков. И это не было связано с тем, что наши специалисты были хуже немецких. Уровень организационной зрелости процессов большинства предприятий был не слишком высок. А чем выше уровень организационной зрелости, тем более упорядочены и контролируемы бизнес-процессы, тем четче и понятнее задачи, которые нужно решить, и методы, которые нужно использовать при этом. Процесс быстрой замены планово-хозяйственной системы учета и отчетности на бартерно-рыночный симбиоз был непростым и небыстрым.

Неслучайно, в числе важных шагов в проектах автоматизации, о которых писали И. Альшулер и Е. Монахова в PCWeek/RE в своей саге про «КИСкин дом» в

Российским предприятиям предстояло пройти путь к повышению уровня зрелости своих процессов для того, чтобы автоматизированные системы из головной боли превратились в удобный инструмент повышения эффективности.

Мировые гранды консалтинга того времени (Artur Andersen, PWC и др.) реорганизовывали менеджмент российских компаний с прицелом под технологии и процессы западных вендоров, насытивших российский рынок своими программными продуктами — SAP, Baan, Scala, Axapta и др. А российские консультанты скорее стремились найти баланс между сложившимися бизнес-процессами, их улучшением и автоматизацией. У каждого подхода свои достоинства и свои недостатки. Разница, и немалая была лишь... в размерах бюджетов.

Нельзя сказать, что выбор SAP был для многих замечательным решением. Например, Наталья Касперская считает, что «Ни Microsoft, ни SAP тоже идеальных систем не создали: в реальности до

Реплика Алексея Мордашова, бенефициара «Севергрупп», о том, что нет достойной альтернативы SAP среди российских систем, как раз и стала причиной поручения Михаила Мишустина о рассмотрении возможности создания консорциума по разработке российской ERP-системы.

Понять А. Мордашова можно. За годы использования SAP накапливается критическая масса наработок, которые стали неотъемлемой частью процессов, есть обученная слаженная команда тех, кто поддерживает и развивает систему. Предпринятые попытки их замены, возможно, оказались непростой задачей с серьезными рисками.

Могли ли бы быть решены задачи планирования, контроллинга, бухгалтерского учета для крупных производственных предприятий без SAP? И так ли «всемогуща» была SAP, как рассказывали об этом многочисленные рекламные материалы и отзывы?

В завершение

В

В конечном итоге, эта задача была решена в довольно сжатые сроки. Достигнутый результат получил весьма высокие оценки за методологию и качество реализации. И хотя на предприятии и находилась в эксплуатации SAP, описанная выше задача была решена силами и технологиями российских специалистов без использования SAP.

Этот пример показателен тем, что решения российских разработчиков даже более 15 лет назад вполне успешно конкурировали с ведущими мировыми в части решения именно управленческих задач, которые и скрываются под аббревиатурой ERP.

Подводя итоги, соглашаюсь с мнением АПКИТ о том, что создание консорциума для разработки отечественной ERP-системы не самое удачное решение. Невозможно создать универсальный продукт для различных отраслей. Стандартизация ERP-решений не лучший путь. Должна быть конкуренция и идей, и подходов, и решений. Но нужно четкая понятийная база того, что такое ERP, и какими должны быть ERP-системы.

Опыт именно отраслевых консорциумов, кстати, был и в эпоху СССР. Существовали научно-исследовательские институты автоматизированных систем, которые решали отраслевые задачи автоматизации. Стоит отметить, что, например, ОАО «РЖД» сохранило этот опыт. Но он, похоже, единичный. Готовы ли крупные предприятия создавать свои отраслевые НИИАСы? Скорее всего нет. Может быть, развиваясь в этом направлении, консорциум мог бы взять на себя функции именного отраслевых центров компетенции для обобщения теории и лучших практик, а не разработчика отечественной ERP-системы?

Полагаю, это был бы лучший с точки зрения практики и нашего рынка шаг.