Открытое программное обеспечение (Open Source Software) стало неотъемлемой частью современного ИТ-ландшафта. После ухода с российского рынка ряда западных вендоров отечественный бизнес и государственные структуры обратили особое внимание на Open Source как на способ сохранить доступ к современным технологиям и снизить зависимость от импорта. Российская компания «Монк Диджитал Лаб», специализирующаяся на ИТ-мониторинге, провела исследование по использованию решений с открытым исходным кодом в российских компаниях в 1 половине 2025 года. В исследовании приняли участие 138 российских организаций, представляющих крупный и средний бизнес из разных отраслей.

Исследование показало, что Open Source проник во все ИТ-инфраструктуры российских компаний, хотя степень этого проникновения различается в зависимости от категории систем. В ТОП-3 направлений, где наиболее активно используются решения с открытым кодом, вошли контейнеризация, ИТ-мониторинг и DevOps. Также Open Source широко применяется в операционных системах, СУБД (системы управления базами данных), виртуализации, системах резервного копирования.

Технологии контейнеризации — область, где Open Source доминирует практически повсеместно. Около 50% опрошенных организаций активно используют контейнерные платформы на базе OSS: Docker для контейнеризации и Kubernetes для оркестрации. В крупных ИТ-компаниях, у онлайн-сервисов, в ритейле и банках контейнерные кластеры стали стандартов при развертывании приложений. 30% организаций указали, что пока используют западные решения или не используют контейнеризацию совсем. 20% отметили российские решения из реестра.

Системы ИТ-мониторинга — область наиболее полно охваченная Open Source. Более 75% опрошенных компаний указали, что у них преобладают открытые инструменты мониторинга. На практике, это сочетание таких систем, как Zabbix (классический инфраструктурный мониторинг), Premetheus/Grafana (метрики и визуализация), системы логирования на базе стеков ELK или Graylog и другие. Около 15% компаний используют преимущественно российские решения для мониторинга, часто основанные на Open Source, но коммерчески поддерживаемые. В реестре ПО присутствуют, например, продукты Monq, Gmonit, WiSLA, Пульт, Smart Monitor и другие — их выбирают организации, для которых важна официальная техподдержка и сертификация. Оставшиеся 10% используют старые западные решения.

Экосистема DevOps-инструментов исторически строилась вокруг Open Source-решений. Около 80% компаний сообщили, что в области CI/CD и управлении конфигурациями у них преобладают открытые решения. Самые распространенные Jenkins

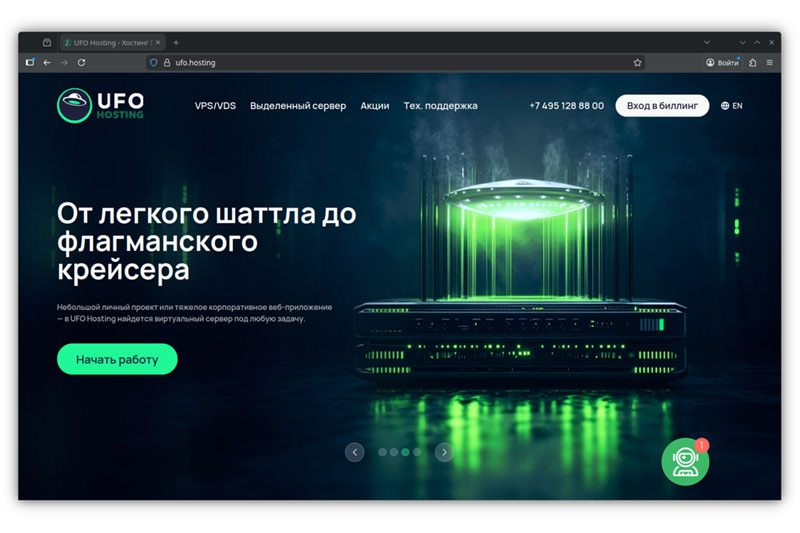

Что касается серверных операционных систем, то значительная часть компаний уже переориентировалась на отечественные и открытые платформы. У 22% опрошенных компаний преобладают открытые ОС семейства Linux. Еще 17% используют отечественные операционные решения из реестра Минцифры. Если говорить про настольные операционные системы, то пока рабочие станции пользователей в большинстве компаний остаются на Windows 10/11. Однако, на уровне инфраструктуры роль Linux-ОС чрезвычайно велика. Среди систем управления базами данных проникновение OSS выше, чем в случае ОС. Около половины участников опроса отметили преобладание открытых СУБД (прежде всего, PostgreSQL, MySQL/MariaDB) в своих организациях.

Более 60% опрошенных компаний полагаются на западные коммерческие платформы виртуализации. Однако, около 10% организаций указали что у них уже преобладают Open Source средства виртуализации, например KVM (в составе дистрибутивов Linux), Xen, а также комплексные open-source решения, например Proxmox VE или oVirt. 30% указали, что используют российские решения виртуализации, в том числе из реестра Минфицры. Системы бэкапа и резервного копирования — наименее охваченная Open Source область.

По результатам опроса, в ТОП-3 наиболее серьезных рисков использования Open Source решений вошли информационная безопасность (эту проблему отметили 81% компаний), риск отказов (62% организаций) и недостаточной надежности, дефицит кадров и экспертизы (52% компаний). Также организации указали такие риски, как отсутствие официальной поддержки и SLA (38% компаний), лицензионные, правовые и санкционные ограничения (36% организаций), трудности масштабирования (32% компаний), высокая совокупная стоимость владения (20% компаний), проблемы при совместимости с отечественным ПО (15% организаций).

ПО с открытым исходным кодом стало опорой текущей инфраструктуры, прежде всего в мониторинге, DevOps и контейнерах, где доля открытых решений достигает