Стоимость ошибки в найме ИТ-специалистов за последние годы выросла до угрожающих масштабов: компании теряют десятки миллионов рублей ежегодно. Причина — не просто неэффективные процессы, а отсутствие объективной системы оценки. Это затраты на публикации вакансий, и рабочие часы задействованных в собеседовании и адаптации специалистов, и невидимые простои проектов, когда сотрудника на замену приходится искать заново. Ответ на это давление — запрос на прозрачную систему сертификации, потому как рынок расплодил вариации грейдов junior, middle и senior, которым сам же перестал верить.

Цена отбора и цена ошибки

В 2022 году я лично провел более 500 собеседований и пришел к выводу, что классическая модель найма в ИТ исчерпала себя. Рынок прессует: спрос на квалифицированных экспертов растет, а инструменты объективной диагностики знаний были до недавнего времени скорее исключением, чем правилом. За последние десять лет я запускал внутри команд не одну систему грейдов и технической оценки, участвовал в проектировании собственных квалификационных продуктов и видел, как «красивая модель» разваливается без опоры на реальные данные и верифицированную практику. Проблема не в желании нанимать лучших, а в отсутствии инструмента, который отличает «навык в разговоре» от «навыка в коде».

Подсчитаем стоимость стандартного процесса поиска одного кандидата для среднего бизнеса. На этапе публикации каждой вакансии уходит 1400 руб. Проведение технических и HR-собеседований, подготовка выводов, согласование — еще плюс

Главная инвестиция — время экспертов, которое должно приносить доход компании. Так, 500 собеседований — это 750 часов, включающих в себя предварительную подготовку к собеседованию конкретного кандидата, проведение технического интервью и формирование обратной связи по итогам. Или, по московским ставкам, минимум 2 млн. руб. на одних только зарплатах техлидов. Все бы ничего, если бы это действительно было инвестицией, а не прямым убытком.

Мои наблюдения по итогам сотен наймов, что стандартный набор из резюме, интервью и кейсового задания — практически перестал работать. На фоне массового желания «войти в ИТ» все чаще за внешним блеском и отрепетированными речами кандидатов скрываются две причины провала. Первая — рынок услуг подготовки к ИT-собеседованиям и резюме, который по общим оценкам Forbes превышает 4 млрд. долл. в год. В РФ эта индустрия представлена десятками агентств, продающими «натаскивание» на конкретные вакансии. Вторая — банальный обман: микронаушники, GPT-подсказки и «помощь друга» по Zoom. Чем лучше кандидаты готовятся к «игре в найм», тем сложнее бизнесу отличить знание от имитации.

В компаниях пытаются с этим бороться, например, требуют от соискателя обложиться видеокамерами на время собеседования, а также включить демонстрацию экрана. Но это довольно экзотическая практика и не каждая компания, которая гордится своей экологичностью, готова идти на такие меры.

За последние два года даже самые притязательные HR-руководители и тимлиды стали терять доверие к классическим интервью. Я встречал случаи, когда «натасканных на интервью» увольняли в течение месяца — те по итогам испытательного срока показывали ноль практических знаний. Этот кризис особенно очевиден на старте ИТ-карьеры: начинающие специалисты, хорошо прошедшие интервью, часто демонстрируют навыки куда ниже заявленных.

Каждый неудачный офер младшему специалисту обходится компании минимум в 500, а чаще — 800 тыс. руб., с учетом последующего перераспределения обязанностей, срывов сроков и повторного найма. Когда речь идет о грейде middle и выше, потери кратно увеличиваются: провал одного найма senior может замедлить внедрение ключевой фичи или грозить провалом проекта с бюджетом

В 2023 году крупной ИТ-компании пришлось полностью заменить команду мобильной разработки спустя всего полгода после запуска ключевого цифрового продукта. Аудит показал: из восьми специалистов только трое соответствовали заявленному уровню. Остальные системно не справлялись с задачами, несмотря на успешно пройденные интервью. Итог: четыре месяца потерь, пересборка проекта, сдвиг сроков релиза и дополнительные расходы на уровне 11,7 млн. руб.: повторный найм, адаптация, задержка выручки.

И бизнес, и образование начинают говорить в один голос: так больше нельзя

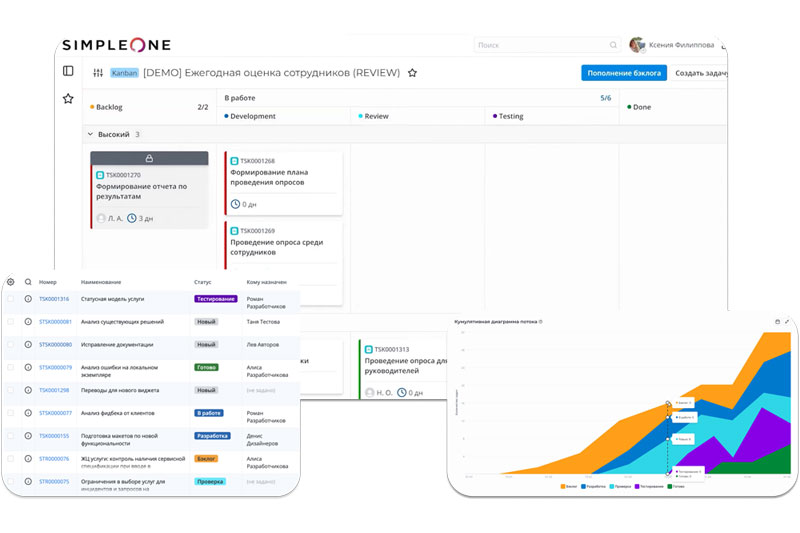

Несколько лет назад ИТ-отрасль начала массово внедрять инструменты объективной диагностики навыков. На рынке появляется все больше попыток создать общую карту грейдов, внедрить стандартизированные сертификации.

Крупные корпорации начали прописывать в тендерной документации требования к сертифицированному составу команды поставщика. Пример: компания из ТОП-5 финтех-компаний России теперь требует, чтобы не менее 60% проектной команды подрядчика имели подтвержденный грейд и сертификаты независимой платформы. Это инструмент для снижения рисков срыва проектов и борьбы с демпингом подрядчиков.

Сейчас на рынке несколько игроков соревнуются за право стать единым центром сертификации (в том числе и государственный игрок в лице Минцифры). Само по себе явление позитивное, но вижу и опасности, способные эту идею дискредитировать. Многие платформы тестирования и сертификации работают по устаревшим методикам, не успевая за реальным рынком, не содержат достаточной защиты от «читерства», позволяют делать лишь срез теоретических знаний.

Формальный сертификат, проверяющий только знание терминов или типовых алгоритмов, не выявляет способность человека работать в CI/CD-среде, читать чужой код, решать нестандартные кейсы и адекватно реагировать на нагрузку. То, что легко автоматизируется, давно уже списано в GPT-модели — а реальный навык все еще остается за кадром. Таким образом, главный вызов рынка сегодня — не дать хорошему порыву разбиться о посредственную реализацию идеи.

Для отрасли единой объективной сертификации больше важен не вопрос «если», а «когда». Правильная система оценки сократит затраты бизнеса и минимизирует риски и, главное, даст обеим сторонам — бизнесу и специалисту — реальный уровень прозрачности.

Более того, нынешний шанс рынка состоит также в том, чтобы дать ориентиры и высшему образованию. Экономика образования уже реагирует: компании готовы платить за независимую, рыночную диагностику — и это поможет вузам выйти на новый виток прикладных, а не только академических программ.

Через